コスパとは「コストパフォーマンス」の略で、費用に対して得られる効果や満足度のバランスを指します。日常生活やビジネスでよく使われる言葉ですが、正しい意味や活用方法を理解することで、より賢い選択ができるようになります。本記事では、コスパの意味から具体例、注意点まで詳しく解説します。

1. コスパとは何か

1-1. コスパの基本的な意味

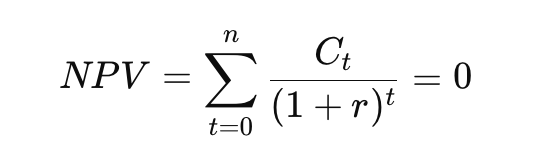

コスパは「コストパフォーマンス」の略語で、支払った費用(コスト)に対して得られる効果や成果(パフォーマンス)の割合やバランスを表します。簡単に言えば、「お金をかけた分だけ満足できるかどうか」を示す指標です。

1-2. コスパが注目される背景

現代は消費者が多様な商品やサービスを選べる時代であり、限られた予算で最大の満足を得たいというニーズが高まっています。そのため、「コスパが良い」という言葉が日常的に使われるようになりました。

2. コスパの具体的な使い方

2-1. 商品購入におけるコスパ

例えば、同じ価格帯のスマートフォンが複数あった場合、機能や性能、耐久性、サポート体制などを比較し、最も満足度が高いものを「コスパが良い」と評価します。単に安いだけでなく、価格に見合った価値があるかが重要です。

2-2. 飲食店やサービスでのコスパ評価

飲食店であれば、味や量、雰囲気、サービスの質などを総合的に見て、支払った金額以上の満足感が得られる場合「コスパが良い」と言われます。サービス業でも同様に、費用に対して得られるサービスの質や内容が評価されます。

2-3. コスパの例外と注意点

コスパはあくまで費用対効果の相対的な評価であり、必ずしも価格が安いことが良いとは限りません。また、個人の価値観や使い方によって評価が異なるため、万人に共通する絶対的な基準は存在しません。

3. コスパを高めるためのポイント

3-1. 目的を明確にする

まずは何のために購入や利用をするのか、目的や優先順位をはっきりさせることが重要です。目的が曖昧だと、コスパの良い選択も見えづらくなります。

3-2. 情報収集を徹底する

価格や性能、口コミ、レビュー、専門家の評価など、多角的に情報を集めることで、より正確なコスパ判断が可能になります。

3-3. 長期的な視点を持つ

一時的に安い商品やサービスを選ぶよりも、耐久性や使い勝手、メンテナンス費用などを含めて総合的に考えることで、結果的にコスパが良くなることがあります。

4. コスパの活用事例

4-1. 家電製品の購入

家電は初期費用だけでなく、電気代やメンテナンス費用も含めたトータルコストを考慮することで、長く使える高コスパ商品を選べます。

4-2. 趣味やレジャーの選択

趣味やレジャーでも、支出と満足度のバランスを考えることで、無駄な出費を抑えつつ充実した時間を過ごせます。

4-3. 食品や日用品の購入

必ずしも最安値を選ぶのではなく、品質や使いやすさを重視することで、結果的に無駄なく経済的に生活できることが多いです。

5. コスパに関するよくある誤解

5-1. 安ければ必ずコスパが良いわけではない

価格が安いことだけを重視すると、品質が低く長持ちしなかったり、満足度が低かったりして結果的にコストがかさむことがあります。

5-2. 高価格=高コスパとも限らない

高額商品でも、自分にとって必要のない機能やサービスが付いている場合は、コスパが悪いと感じることがあります。

5-3. コスパは個人の価値観によって変わる

同じ商品やサービスでも、利用者の価値観や使い方によってコスパの評価は大きく異なります。

6. まとめ

コスパは単なる価格比較以上に、「支払った費用に対してどれだけ満足できるか」を示す重要な考え方です。目的を明確にし、多角的な情報をもとに判断することで、日常生活やビジネスで賢い選択が可能になります。正しい理解と活用で、無駄のない充実した生活を目指しましょう。